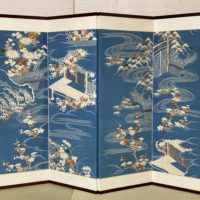

屏風の修復をご依頼いただきました。

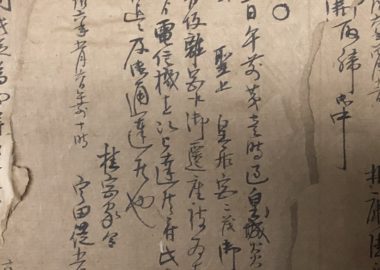

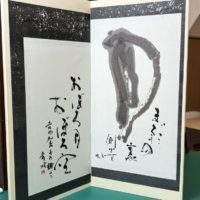

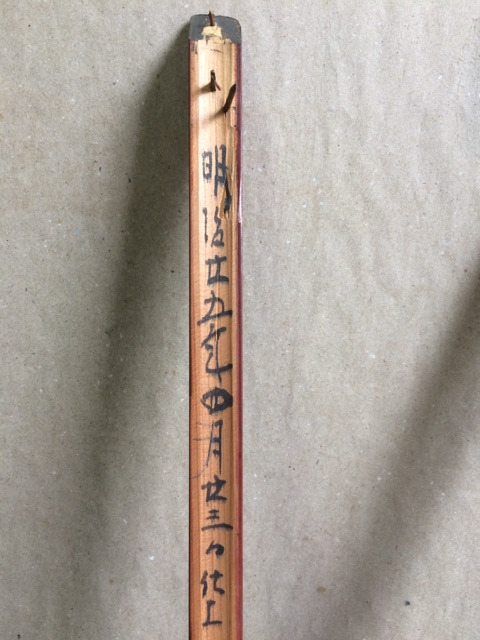

縁を外すと明治25年4月23日と書かれてあります。

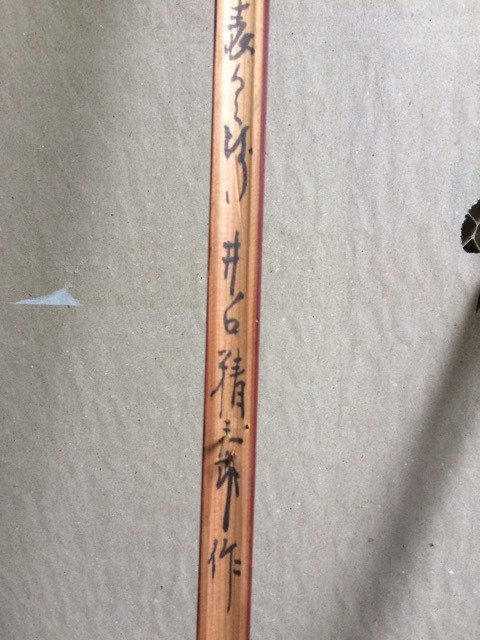

「表具師 井ノ口精三郎作」、私たちの大先輩でいらっしゃる。

といっても存じ上げないし、今はもうお店も無い。

作品に名前を残すなんて、

よほど腕に自信と、仕事への責任、職人としての誇りを持っておられたんですね〜

なるほど、手間のかかるお仕事だこと。

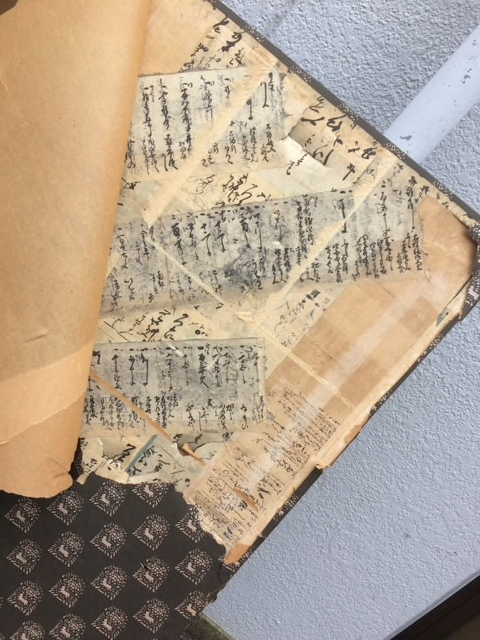

表具に使われた裂地(きれじ 布地)をパッチワークのように張り交ぜ(はりまぜ)して、利休屏風に仕立ててあります。

当時は表具専用の裂地が織り出されたころで、あまり普及してなかったのか

ここに張ってあるのは、帯や着物、法衣などを解いた裂地、江戸時代のものもあるようです。

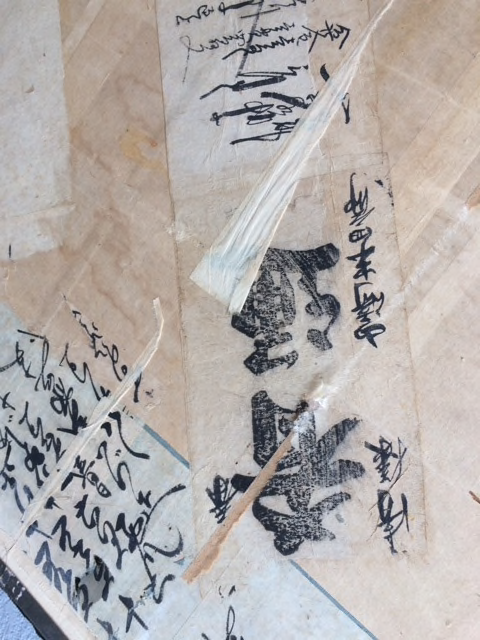

捲ると下張りには、これまた江戸時代の書類が張ってあります。

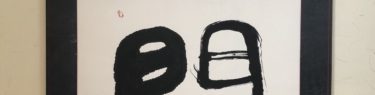

「肴通」

でも、129年の月日、

何箇所か裂地が欠損し、あちこちに虫食いと、咳き込むくらいの埃です。

食パンをおろし金でまぶして、掌で優しく撫でパンに吸わせるように埃を取り除き

裂地の欠損したところを、同じ時代の布で埋めていきます。

大先輩の自信作。

また100年持ち堪えるように、及ばずながら僕も自信と責任と誇りを持って、修復します。

でも、誇り、いえ、埃だけは綺麗に落としておきますね。