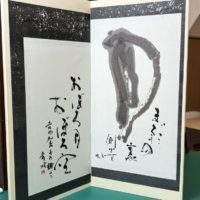

日本古来の和釘。

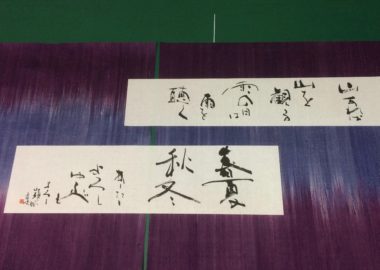

墨で書かれた印。

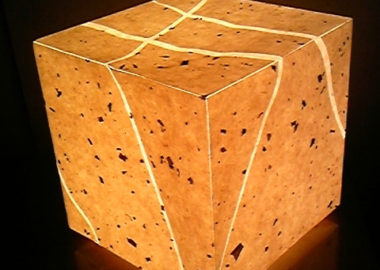

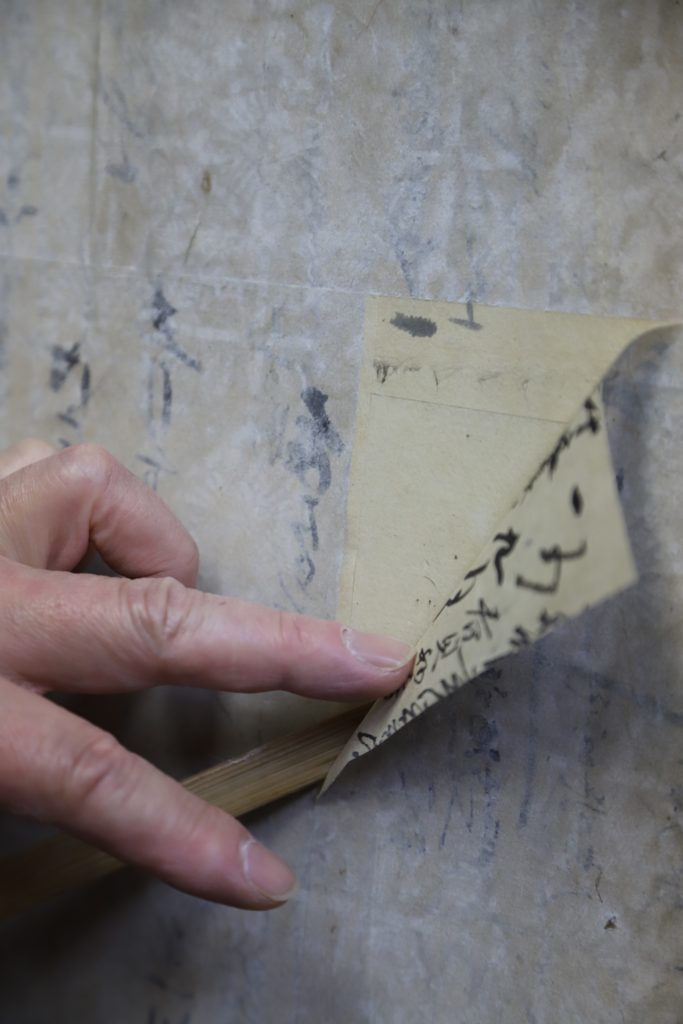

使われている和紙。

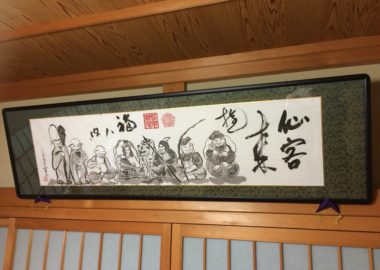

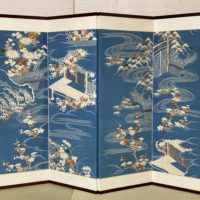

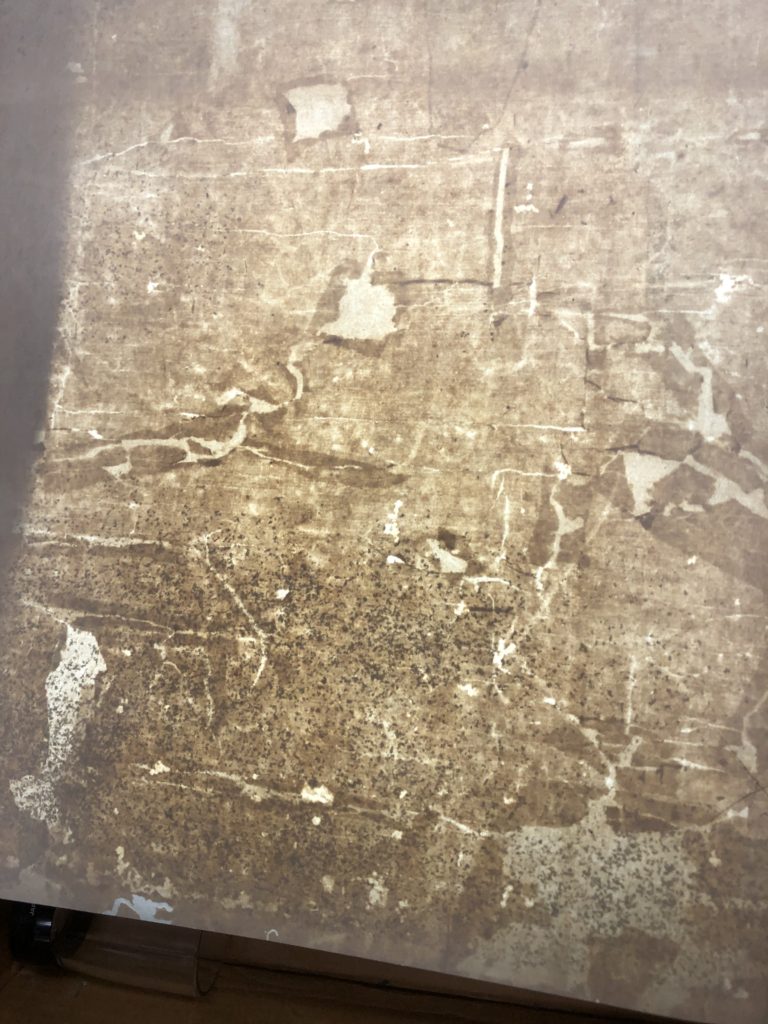

500年前に描かれたと伝わる屏風絵。

使われている材料から江戸時代に修復されていたのがわかります。

屏風を解体して初めてわかったことですが

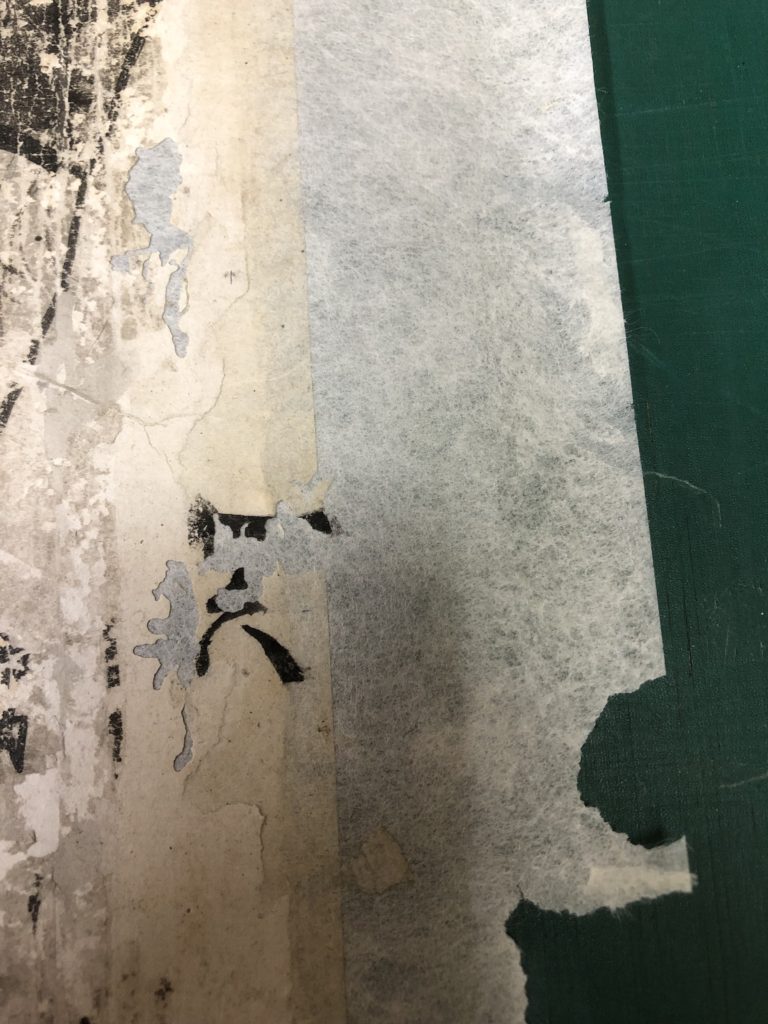

その修復に携わった江戸時代の表具師さんが、全体にわたりかなり細かな修復をしておられます。

本体から外した絵に裏から照明をあてると浮かぶ、継ぎあてられた和紙のあと。

継ぎあてられた和紙には、オリジナルの近い色で補彩色され、金砂子が振ってあります。

この絵を後世に残したいという、江戸時代の大先輩の心意気、職人気質なこだわり、細やかな技、美的感覚が

屏風というタイムカプセルに詰め込まれています。

江戸時代から積もった絵の埃を流し、継当て、補彩色。

新しい下地に紙蝶番を組み、絵を張り戻し、古い銀屏風から剥がした銀箔で縁(へり)をとる。

次にその蓋を開けるであろう後輩表具師さんに想いをはせながら、

江戸時代の先輩表具師さんの思いや技術に令和の表具師の思いと技術を加え、再びタイムカプセルの蓋をします。